BLOG

4.132025

健康のために その3 人生かけて鼻呼吸にもどせ!

前回のブログで口呼吸はダメですよ~とお伝えしました。

引退されてしまった西原克成先生の著作や印刷物などから少し紹介させていただきます。

西原先生は、机上の論者ではなく、自身の医院に来た患者さんを治療しておられて、その現場から来る臨床データと動物実験から、現代医学の盲点を指摘しておられたように思います。

そのようなかたがコロナ直前に引退されてしまったことはとても残念です。

先生が指摘されていた子育て論の医学介入による早期離乳は警鐘をならしておられました。

早すぎる離乳による、口呼吸の弊害、

冷たいものを食べたりして、結果、ぼうっとしてる、あるいは逆にソワソワ、口がぽかんとあいてるなんて、症状が出てしまう子もいると。今であれば、発達障害なんて言われて薬飲まされたら大変じゃないかなとか、老婆心にかられます。

そういう子も、ちゃんと自然育児にもどせば治るのだ、と指導されていました。

*口呼吸について

人間だけに起こってしまう進化のバグなのか、と西原先生のお話を聞いていて、感じました。つまり、動物たちは、鼻呼吸なんです。

人間だけが鼻呼吸と口呼吸ができる。

「人間を含むすべての哺乳類は、口は食べ物を食べるためにあり、食べ物は食道を通って胃に入り、鼻から吸った空気は気管を通って、肺にはいる。気道と食道が別々になってる。けれど、人間だけは食道と気管が平面で交差してる。これが人間の『欠陥構造』であり、この欠陥があるからこそ、人間は言葉を話せるようになった」と言います。

つまり、人間以外の動物は、口から息を吐きだすことは口と気管がつながっていないので難しい(ヒヒーンとか、あるいは猿や犬はのどを緊張させてようやく気管を口へつなげて鳴く)。

人間の赤ちゃんもまだ猿や犬と同じで、気管と食道が立体交差している。赤ちゃんがなくときは、全身を緊張させて、気管を強引に口につなげようとして泣いてるそうなのです。

赤ちゃんが、1才前後まで言葉を話せないのはのどの構造からいって、当然のことで、まったく大人と同じになるのは、6歳前後までかかる。

(西原博士の「かしこい赤ちゃんの育て方」日本学校図書株式会社 株式会社アート医研から)。

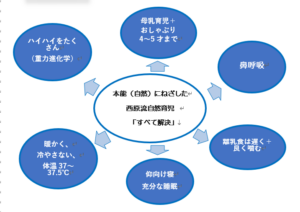

*西原先生の、現代医学にかたよった早期離乳から来る弊害をまとめてみました。

日本で自然に行われてきた育児法ではなく、医学理論にそって、早期離乳をして、早く立たせて、小さな大人にしていこうという方向性が、赤ちゃにゃ子どもたちにとって、かなり無理をさせているのだと思います。

昔は4歳ぐらいまで母乳を飲ませていた(母乳オンリーではないと思いますけれど)ということで、子どもが呼吸を鼻に整える訓練はできていたのかなと思います。

いずれにしても、子どもたちを口呼吸にしてしまうことで、口がボカンと空いた子になると先生は指摘されておりまして、確かに昔はそういう子はいなかったなと思います。そういう子どもたちに、おしゃぶりをさせて、もう一度、鼻呼吸に戻すということもできます。

ヌーク、ピジョンなどのメーカー品は少々高いのですが、安いものでもないよりマシだそうです。

かけはしで実施していた保養では、小学生の子どもたちに寝るときはおしゃぶりをして寝てもらっていました。子どもたちは、いやだあ、赤ちゃんみたい~!といいながらキャッキャとわらっていました。

大人用でも今はありますよね。さすがに口の外に出る部分はないですが。寝るときに口が開かないように工夫するグッズは増えてきています。

大人の場合はいびきとも関係してきますよね。その恐ろしさは睡眠時無呼吸症候群と関連していきます。

あるいは蓄膿症…などとも関連してる。それに悩んできた方も多いのではないでしょうか?

なぜ、ここまでしないといけないかというと、鼻から呼吸するとさまざまな空気中のばい菌やウイルスをキャッチできる、ことが口からではできないでダイレクトに体内に吐いてしまうからだそうです。

つまり、抵抗力が落ちて、さまざまな病気にかかりやすくなる。

子どものころから扁桃腺がはれる、鼻声、アトピーなど。

マンガ「赤ちゃんの口呼吸は生涯の万病のもと」 マミコ(監修 梶原光政 原案ヤマト)より抜粋

西原博士の提唱していた子育ては、鼻呼吸、それからよく眠る、冷やしたものを食べさせてないということがまず挙げられています。

とくに、寝るときは上を向いて寝ること、そうしないと子どもの突然死も起こりやすくなるし、かた噛み、あるいは横を向いてねることで、顔がゆがんでくるとも指摘されています。

その歪みが、全身に影響するのですから、のちの腰痛、ひざ痛とも関係していきます。

高齢になってきてる私たちとしては、若いころにもっとしっておいたらと思うことも多いです。

今日ご紹介させていただいた、「かしこい赤ちゃんの育て方」は、赤ちゃんを持つお母さんだけでなく、大人もなぜ、口呼吸、鼻呼吸問題を解決しないといけないかがわかりやすく書いてあるのでおすすめです。