BLOG

4.202025

健康のために その4 口呼吸と感染症

西原克成先生の、離乳食はなるべく遅く…などの健康法をご紹介させていただきました。

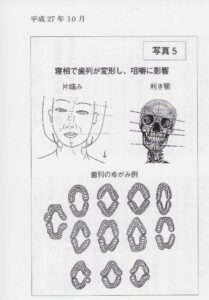

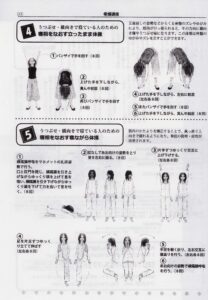

この図を見てみると、片方の側だけで食べたり、寝相が悪くて、顔をつぶして寝てるとだんだんと骨格がゆがんでくるとご指摘されています。

これがそんなに悪いことなの?

と思われると思いますが、歯並びにも影響してきますね。

また、高齢になってくると、いかに身体をゆがませないか…必死です。

クビが曲がってると、次第に肩の調子も悪くなり、腰痛になり、ひざ痛の原因になり足首まで曲がってしまいます。

あちこちが痛くなっていきます。

以下「希輝通信第11号 NPO法人がん克服サポート協会発行(201304.12)

よりご紹介させていただきます。

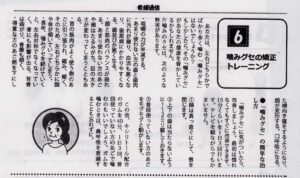

口呼吸チェック(してると以下のような症状がみられます)

1:朝めざめたときに、のどがヒリヒリ痛む

2:口が乾きやすい

3:唇がカサカサかわいてたらこ型

4:食事のときくちゃくちゃ音を立てて食べる

5:左右どちらかで咬む癖がある。

6;いびきをかく、歯ぎしりをする

7:横向き、あるいはうつぶせで寝ている

8:鼻がつまりやすい、いつもグジュグジュさせている

9:意識して鼻の穴が動かせない

10:歯並び…出っ歯、すきっ歯、反っ歯、ごちゃごちゃ、反対咬合、歯型のつぶれと変形

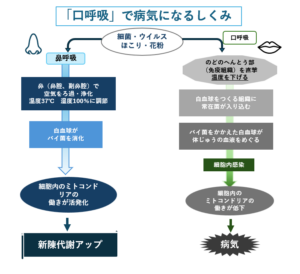

「なぜ口呼吸が悪く、鼻呼吸がいいのか?」

鼻呼吸は、空気を温めて加湿し(エネルギー) 異物を二重にブロックする。

ここまでがこれまでの医学です。これからがエネルギーを導入した医学で、こちらの方がずっと重要なのです。

このとき、空気は鼻腔の内部と四対もあるかなり大きな腔洞の副鼻腔で加湿され、加温されます。これによって冷たい空気が直接体内に入らないように、温められているのです。鼻で息を吸うときと吐くときで空気が渦巻状に巡って副鼻腔の温かい空気が吸気となり、肺に入り、肺から出る38℃の温かい空気が副鼻腔に入るのです。鼻から吸われた冷たくて汚れた空気は、吐いたときの肺の温かい空気と入れ替わって、副鼻腔内で加湿され浄化されます。

口呼吸では、冷たい空気が直接のどと気管を通ると、のどの体温は下がり、のどの扁桃から血中にバイ菌が入り、 ミトコンドリアが活発に働けなくなってしまうからです。

またのどの奥の扁桃リンパ組織には白血球(顆粒球)をつくる器官があり、これらの器官でも、細菌やウイルス、 ごみなどを消化吸収または排出していますが、ここが冷えるとすぐにも口とのどのバイ菌が内頚動脈から脳下垂体にバイ菌を運ぶとここから脳内に微生物が入り込みます。

このように、鼻には細菌やウイルス、ごみなどを二重にブロックするシステムが働いています。

一方、口は物をそしゃくする器官であり、鼻のような加湿や加温をしたり、空気を浄化するシステムは一切ありません。 ですから口呼吸は大気中の有害物質や細菌、ウイルスなどの混じった冷たい空気がのどの体温を下げます。すると、 口や鼻、のどにいる常在性細菌やウイルスは消化されずに、 そのままステムセルに取り込まれると、これが顆粒球に分化して血中を巡り、体中の細胞内にばらまかれてしまいます。その結果、いろいろな器官で細胞内感染症を起こします。

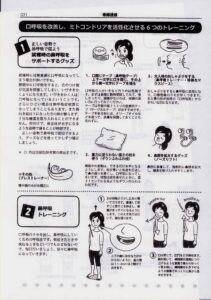

「口の粘膜は冷やさない・ お湯うがいをしよう」

寝ている間に口呼吸になっていると、のどの温度が体温より1度以上下がります。すると歯や舌の表面やのど元にウヨウヨいる微生物が、のどの扁桃のステムセル内に入り顆粒球となって血中を巡る。 空気中のバイ菌ではなくて、 自分の口やのどのバイ菌が低体温で入るのが問題なのです。

これは文明国が皆体温より低い地にあるからです。常時体温より気温が高ければ、口を開けて寝ていても、無呼吸にさえならなければ、体中を自分の口やのどのバイ菌は巡らないのです。エネルギー(冷気、 冷中毒)で病気が起こる所以がここにあります。

口とのどにたまっている菌類は、まずうがいをします。ポイントは水でなく、41℃前後のお湯です。外出から帰ってきたときも、お湯うがいをしましょう。同じ理由で、歯磨きもお湯でしましょう。

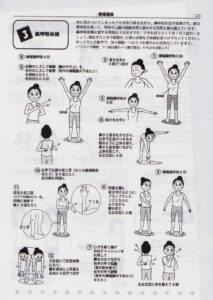

以下は西原先生ご指導の、体操法などです。

以上、引用させていただきました。

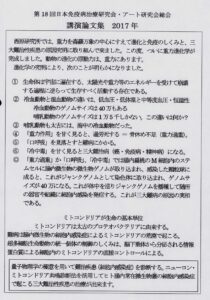

これは、専門家向けの論文集ですので、いっぱんの私たちには少し難しい説明がされていますので、目次だけ引用させていただきました。

すべてのガンではないにしても、感染症が引き金となってる場合もあるのではないか?という問題提起は、重要に思います。

日本の医学界では、異端扱いかもしれませんが、急激に転移しまくるガンなど見てると、そういう説明ももっともらしい感じがします。

(がんというのは時間をかけてつくられるものではない…現象がある)

もし体内でのジャンクゲノムへの感染症ということであれば、診断そのものも、違うし、治療法も違うということは、想像つきますよね。

抵抗力を高めるというのは

一朝一夕で治るというものではない。

でも、鼻呼吸を習得するのは子どもたちは早いと思います。

(おしゃぶりをして鼻呼吸にすると話せなかった子が話せるようになった事例などもあったそうです)

大人ほど、根気強い努力が必要。

私自身も取り組みましたが、数年やってもまだ、寝てるときは口呼吸してると思います。

父が大きないびきをかいていて、睡眠時無呼吸症候群だったので、必死で取り組んでいます。

被ばくの問題を考える団体がなぜ、このような舌掃除、口呼吸、鼻呼吸、冷たいものを食べるな…などの話をとりあげるのか?

と思われるかと思います。

同じように被ばくしても、重症になる人とならない人の違いはなんだろう?

と思いませんか?つまり個体差もある。

個々の被ばくしたときの抵抗力に違いがある。

ベラルーシの科学アカデミーによれば、家系の弱いところにでるから、それぞれ病むところも違うと言っていました。

食中毒のように、みなが一斉に同じ時に同じ症状にならないのが被ばくです。

抵抗力が落ちて、しだいに病気になっていく。

病気にならなくてすんだかもしれないのに、かかってしまう。

どんなに、フリーラジカルを抑える抗酸化物質をとっていても、良くならない因子があれば、それを排除しないと、健康にたどりつけないと思うからです。

被ばくの被害をゼロにはできなくても、抵抗力を下げ切らない方法があるのなら取り組む価値はあると考えています。

自分の抵抗力こそ、命綱です。

大人は、舌掃除と鼻あらいがなぜ必要なのか見えてきたのではないでしょうか?

働きづくめで睡眠負債があると、健康がどんどん悪化してしまいます。

どうしたら8時間の骨休めができるのか?

生き方を変えないといけなこともあります。

次回は、あちゃんのひきつけやてんかん、アトピーが改善した事例をご紹介できたらと思います。

少しでも健康に近づくことが、私たちの目標です。

ただ、ご興味のあるかたにはご紹介。

(低温になるとなぜジャンクゲノムが出てくるのか…は、進化論考え方がバックボーンにあるので、ご紹介します。

この本を読むと、古事記に天皇家の祖先がワニ族の女性をめとった話を思い出します。人間はほんとうにサルから進化したのか…。これ以上はもう難しい)